睡眠時無呼吸外来(SAS)

夜中に何度も目が覚める、あるいは日中に過度の眠気がある・・などご自分の睡眠に満足されてない方は少なくないと思います。これらの睡眠障害の原因は多岐に及びますが、中高年以上の方に非常に多い原因が睡眠時無呼吸症候群(SAS)です。当外来では、この睡眠時無呼吸症候群の診断、検査、治療までを幅広く扱っています。

睡眠時無呼吸以外の症状でご来院の場合は、症状によっては他院もしくは他科へご案内の可能性があります。あらかじめご了承ください。

オンライン予約のご案内

当外来では、いびきや無呼吸を指摘され睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査をご希望の方、職域や検診の睡眠簡易検査でSASの精査や治療を勧められた方、SASと既に診断されCPAP治療を当院で行いたい方を対象に、オンラインでのご予約を受付しております。

※夜眠れない(入眠障害)、不眠症、起床困難などの症状は心療内科的診察が必要なことが多く、WEBでは申し込めません。

PDFの問診表をプリントアウトしてご記入をお願いします。

プリントアウトできない場合は来院後にご記入頂きます。

診察日:火曜、水曜、木曜 午前中

オンライン予約の予約期限

- 診療希望日の前日の23:59まで

お急ぎの場合はお電話にてご予約をお願いします。

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome: SAS)

どういう病気でしょうか

睡眠時無呼吸症候群とは睡眠中に息が止まり、無呼吸を繰り返すことで、低酸素血症になり、心臓をはじめ様々な臓器に合併症を併発する病気です。睡眠中に長い時間低酸素状態になりますので、心臓に負担がかかり高血圧症や心筋梗塞を併発しやすくなります。

典型的な症状は、寝つきは問題ないが、いびきや睡眠中の無呼吸が原因で途中覚醒を繰り返し、夜中に何度も覚醒反応が生じ、深い眠りが得られないため日中に眠気が生じます。

加齢とともに増加し、肥満気味の中年男性に多いですが、日本人ではやせ型のあごが小さい方にも多く見られます。睡眠時無呼吸症候群は心血管疾患、生活習慣病を併発、増悪させるため、治療が必要な病気です。ひどくなると一日中眠気に襲われ、生活の質が著しく低下します。運転中の眠気は重大な事故に繋がり、重症例では夜間に持続的に低酸素状態になりますので、脳や心臓疾患の原因になります。中高年以上の方で自覚のある方は、ぜひ睡眠検査を受けて頂きたいと存じます。

睡眠時無呼吸症候群の検査 [pdf]

メカニズム

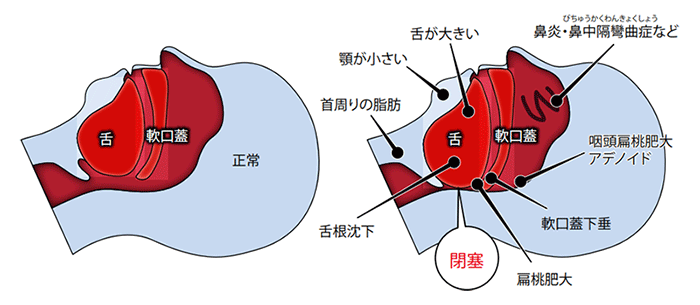

鼻や口から気道につながる通り道(上気道)が狭くなることが原因です。舌の奥の部分や口蓋垂など軟口蓋部に脂肪が沈着したり、扁桃が大きかったり、肥厚性鼻炎や鼻中隔湾曲症などで鼻の通り道が狭いと起きやすくなります。また日本人に多いですが、あごが小さいために舌の奥の部分(舌根部)が口腔内に垂れ込みやすくなり、息の通り道を塞ぐことも大きな原因となります。閉塞する場所は主に3か所あります。1つはいわゆるのどちんこと呼ばれる口蓋垂が肥満などで太く長くなるか、あるいはその周辺の軟部組織(軟口蓋)が脂肪組織で肥厚し咽頭の後壁に垂れ込む場合、2つ目は睡眠中に筋肉の緊張が緩み、舌の奥の部分(舌根部)が咽頭の後壁に垂れ込む場合、3つ目は気管の入り口で声帯にふたをする役割の喉頭蓋という部分が塞がってくる場合です。鼻腔の通りが悪くて口呼吸が主体となると、上気道における気流の角度が急峻となり、いびきが生じ、さらに顎が小さいと口腔が狭くなり舌根部が閉じ込められた状態になります。睡眠で筋肉の緊張が低下すると、舌根部と咽頭の後ろの壁の間が容易に閉塞することになります。

日本呼吸器学会ホームページから

症状

いびき、眠りが浅くなり起床時の倦怠感、頭痛、夜間の頻尿、夜間の動悸、日中の眠気などが主要な症状です。日中は単純作業や運転中、暗い部屋での視聴などで居眠りをしやすくなり、作業効率が落ちると同時に居眠り運転事故の原因にもなります。

診断

日中の眠気の程度をチェックする問診リストや顔面頸部、口腔内診察で、睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合は、まずご自宅で携帯型装置により睡眠中の呼吸状態を評価する検査を行います。鼻腔の開通性を調べる検査も同時に行います。

初診時の対面診察、口腔内診察でおよその重症度は判定できます。

最適な治療に向けて自宅簡易検査をまず行います。

当院で導入している簡易型検査は、鼻腔センサーを用いずに、指と前胸部センサーで体位別の無呼吸や低酸素状態の評価、睡眠深度の分類、心拍変動などを評価できる装置を用いて行います。現在、睡眠中の心拍変動と無呼吸発作は高度な相関があることが知られています。

このため24時間心電図から無呼吸の状態を推測することも出来るほどです。

上記の簡易検査でほぼ診断はつきますが、治療を行うにあたり、精査のために睡眠ポリグラフ検査(PSG)という検査が必要な方もおります。これは、当クリニックのバックアップ施設である東名厚木病院の個室で行います。 PSGでは、脳波からさらに詳細な睡眠の深さやレベルがわかり、睡眠の質なども検査します。上記の検査を総合し、正式に睡眠時無呼吸症候群の重症度などを判定し、そのレベルに応じた治療を提案いたします。

当院での重症度判定は、一般的に言われている無呼吸低呼吸指数(AHI)の数値だけでは判別しません。夜間にどの程度の低酸素に陥っているかをトレンドグラフから詳細に分析して、治療方針を決めていきます。

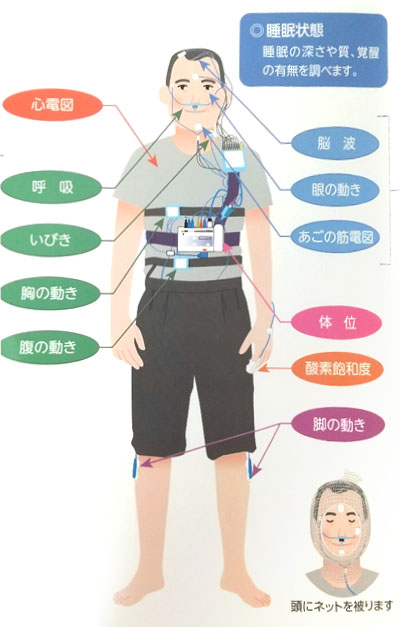

PSG検査の概略図

額に睡眠脳波センサー、鼻腔に気流センサー、胸部に呼吸運動や体位センサー、指に酸素濃度センサー、こめかみ・あご・下肢に筋活動センサーなどを装着し、個室でお休み頂きます。いつもと同じような睡眠ができるような環境に配慮して行います。

(図はフクダライフテック株式会社 パンフレットより許可を得て引用)

治療

軽症例では減量、横向きの睡眠、口呼吸予防のための口テープの使用などで、症状が改善されることがあります。肥厚性鼻炎や鼻中隔湾曲で、鼻腔が狭く鼻腔抵抗が高い場合、あるいは扁桃肥大が著名な場合は、耳鼻科的治療が有効なこともあります。上気道閉塞の原因になっている口蓋垂とその周囲を切除形成する手術も若い女性には有効ですが、中年以降の男性ではあまり効果は望めません。無呼吸回数や夜間低酸素暴露時間が多く、症状が強い中等症以上では、持続陽圧呼吸療法(CPAP)が標準治療になっています。CPAPは鼻マスクを介して吸ったときに器械から持続的に空気を送ることで、狭くなっている気道を広げる治療法です。そのほか、顎が小さく舌根沈下が起きやすい患者さんで、軽症例では下顎を前方に移動させるマウスピース治療が行われます。

CPAP装置

鼻マスクをヘッドギアで固定し(とても軽くて違和感はありません)、小型の器械で気道が閉塞した時だけ空気を送り、気道を開通させる装置です。現在は、いろいろな軽量タイプで違和感のないマスクが登場してきています。当院では国内で使用されている主要な数種のデバイスを導入しており、患者さん個々に最も適した装置を提案いたします。診察室で実際に各種マスクや機材をご覧いただけます。有効な治療効果を得るには、患者さんに合った(フィットする)マスクの選択が重要ですので、適切なデバイスを選択します。鼻腔開通性が悪い患者さんや長年の口呼吸から離脱できない方には、最初は鼻口(フルフェイス)マスクも使用していきます。担当医は、気道管理や人工呼吸管理に精通していますので、圧の設定、呼気時の抵抗感、加湿状態などを患者さんごとに調節しております。上手に使えない患者さんにも、継続できるよう適時原因究明と指導を行い、この数年は1年後の離脱率は10%未満で、高い継続率を維持しています。

(写真は帝人株式会社提供)

SAS企業対策支援協力施設です

SASは運転を主業務とする交通、流通業の企業や従業員にとって、大きな業務上の支障になります。当院は企業で施行された簡易睡眠検査などで、精査や治療が必要と判断された患者さんを広く受け入れており、複数のSAS企業対策支援センターの協力施設として登録もしております。初診はWEBからも可能で、お急ぎの方はお電話で診察日を入れさせて頂きます。検査も可及的速やかに行い、緊急性の高い場合には即日の解析も行うことが可能です。

SASは中高年層にとっては厄介な国民病です。ぜひ自覚のある方は気軽に当院を受診してください。SASについて詳しく説明し、ご相談に応じます。

睡眠にまつわる話題

日本人の平均睡眠時間は、OECD加盟国中、ワースト1位と報告されています(2021年データ 当時の加盟国30か国:7時間22分)。しかし睡眠時間が長ければ、よく眠れた、次の日の眠気がないというわけではありません。睡眠は時間よりも質が重要とよく言われています。質のよい睡眠とはどういう睡眠でしょうか。我々の睡眠は、個人差はありますが90分前後の睡眠サイクルを一晩に4-5回繰り返します。通常は一つの睡眠サイクルの中に、ノンレム睡眠とレム睡眠が含まれます。ノンレム睡眠の中には、深い眠りの深睡眠と浅・中睡眠があります。レム睡眠は夢をみたりする睡眠ですが、一概に浅い睡眠とは言えず、朝方にかけて多くなります。大事なのは最初の2サイクル(寝入りばなのおよそ3-4時間)だけが深睡眠が得られる時間帯です。ですから、この眠り初めに3-4時間の連続睡眠が取れるかどうかで、質の高い睡眠が得られたかが決まってきます。その後は、浅~中程度の深さの睡眠しかありませんので、トイレなどでの途中覚醒後はなかなか眠れない、眠った気がしないと訴える方が多いのも無理はありません。

質の高い睡眠を得るには、いろいろな書物や出版物などに方法などが記載されていますので、興味のある方はぜひ参照してください。眠りは光と深部体温が関連するサーカディアン(概日)リズムでコントロールされて、日中に睡眠物質が蓄積され、その量に応じて眠気が出ます。日中に光を浴び、就寝前の決まった時間に入浴するなども重要です。就寝1時間前に入浴し深部体温を一度上げておいてそこからクールダウンする、考え事をしないで頭を空っぽにする、直前の食事やカフェイン摂取を避けるなど睡眠衛生に注意を払うことが大切になります。

睡眠障害とは

睡眠障害とは質のいい睡眠を十分に取ることができず、仕事や学業に支障をきたすなど日中の活動性低下が生じた状態の総称です。代表的な睡眠障害には、当院で扱うSASの他に、不眠症、睡眠時随伴症、概日リズム睡眠・覚醒障害、中枢性過眠症などがあります。

以下のような疾患があります。心療内科的な要因が多いため、当院では扱っておりません。

不眠症

入眠困難、途中覚醒、早朝覚醒などのタイプがあります。

不眠はいろんな原因で生じるので、原因別に分類されていますが、加齢が一番の原因ではあります。

- ① 不適切な睡眠衛生 — 就寝前までカフェインなどの覚醒作用のある成分を摂取、スリリングなTV鑑賞、スマホ、昼寝や寝落ち習慣、不定期な就寝時刻などが主な原因です。

- ② 薬剤に関連したもの — ベンゾジアゼピン系の睡眠薬の慢性使用や就寝前の飲酒も、途中覚醒や早朝覚醒の原因となることがあります。中枢神経薬や向精神薬は睡眠時の異常運動を誘発し、途中覚醒を起こすことがあります。

- ③ 精神や身体障害を抱えている場合 — うつ状態などの精神障害は高率に不眠や日中の眠気を引き起こします。また、身体に痛みをお持ちで、体動で増悪する疾患は途中覚醒を引き起こし、深い眠りが持続しません。

- ④ 睡眠への異常な不安、恐怖 — 過去に不眠などを経験したことがトラウマになり、不眠への予期不安を起こしてしまう場合があります。この場合は睡眠薬の適切な使用が適応になりますが、認知行動療法が必要になることもあります。

しかし不眠の原因は単一ではなく、上記の要素が複雑に混在しているのが現実です。不眠症の治療においては、不眠症状の原因に対してのアプローチ、薬物療法、認知行動療法が検討されます。不適切な生活習慣を改め、睡眠衛生指導が行われます。しかしながら、若い方の入眠障害や途中覚醒のケース、ご高齢でも1剤の入眠導入薬で症状改善を認めない場合は、心療内科的治療が必要なケースも多くございます。

睡眠関連運動障害、睡眠時付随症について

眠っている間やその前後で体の一部が勝手に動いたり(付随運動)、異常な感覚が出たりする。睡眠中に大声を出したり、立ち上がったり、ベッドパートナーに暴力を振うなどの異常行動を認める場合があり、治療が必要です。診断のためには、睡眠時無呼吸症候群と同様に、PSG検査で、脳波や下肢運動調査が必要です。

概日リズム睡眠 – 覚醒障害

体内時計のはたらきがうまくいかなくなることで、望ましいタイミングで眠ったり起きたりできなくなる状態です。小児青年期では、睡眠・覚醒相後退障害などが「朝起きれない」などの原因になることがあります。

中枢性過眠症

夜間に十分に眠ったのにもかかわらず、昼間に眠くなり居眠りをしてしまう、寝ても寝ても眠いという病気です。授業中や仕事中に耐えられない眠気に襲われ、睡眠発作が起こり居眠りをしてしまうため、「さぼり魔」と勘違いされることがあり、本人にとっても企業側にとっても重大な問題です。このような日中の過度の眠気を起こす病気に、ナルコレプシーと特発性過眠症があります。10代後半に発症することが多いですが、高齢になってから初めて診断される方もいます。前者は、脱力発作、突然寝入ってしまう、慢性的な日中の過度の眠気、金縛り、入眠時の幻覚、睡眠の分断などが特徴で、後者は仮眠後も爽快感がなく絶えず眠気があり、入眠直後の夢や途中覚醒がない、1日に11時間以上寝てしまうことがある等が特徴です。正確な診断には、PSG検査の翌日に1日かけて行うMSLT検査(反復睡眠潜時検査)という検査が必要です。当院ではこのMSLT検査は施行しておりませんので、診察で過眠症が疑われた場合には、MSLT検査可能施設に紹介させて頂きます。

医師紹介

常勤医師

河野 昌史(こうの まさし) とうめい厚木クリニック院長

- 大学

- 1985年 大分医科大学(現大分大学)卒

- 資格

-

- 医学博士

- 病院総合診療指導医(日本病院総合診療医学会認定)

- 日本専門医機構総合診療専門研修特任指導医

- 日本睡眠学会所属

- 厚生労働省麻酔科標榜医

- 日本専門医機構認定 麻酔科専門医

- 日本麻酔科学会認定 麻酔科指導医

- 日本ペインクリニック学会認定 ペインクリニック専門医

- 日本医師会認定 認定産業医